サッポロホールディングスの改革

~組織風土の作り方&測り方~

事業創造大学院大学 教授 一守 靖 氏 氏

サッポロホールディングス株式会社 グループ執行役員 サッポロビール株式会社 取締役執行役員 内山 夕香 氏

CHROFY株式会社 代表取締役 滝本 訓夫 氏

株式会社ナラティブリンク 代表取締役 堺 孝善 氏

日本は2022年を「人的資本経営元年」、2023年を人的資本項目の「開示元年」と位置付けました。そして2024年は、開示された人的資本経営で最も重要な「経営戦略」と「人事戦略」の連動により、企業の成長と将来に向けた変革を具体的に示すことが求められる年でした。しかし、多くの企業がその実現に向けて課題を抱えています。

そこで今回は、「人的資本経営のマネジメント」、「人的資本経営ストーリーのつくりかた」の著者で、組織行動論、人的資源管理論、人的資本経営論を専門とされる事業創造大学院大学教授 一守靖氏、サッポロホールディングス株式会社にてグループ人事の責任者として事業のビジョン実現のため自律的に考えチャレンジしやすいしくみ作りを推進されている内山夕香氏をお招きし、アカデミックとビジネスの双方の視点からご講演をいただきました

後半は、組織力と成果の時系列の把握についてCHROFY(クロフィー)株式会社 滝本訓夫氏からご講演をいただくとともに、株式会社ナラティブリンク 堺孝善氏のファシリテーションによるパネルディスカッションを通じ、課題の深堀りを行いました。

以下は講演の要旨です。

【PART1】ご講演

人的資本経営を進めるうえで必要な企業風土の作り方

事業創造大学院大学 教授 一守 靖 氏

1.人的資本経営モデル

経済産業省によると、人的資本経営とは「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義されます。では、これまでの人材マネジメントとどこが違うのでしょう。

「人的資源」は労働力としての人材を指すため、「従業員=消費する資源」との考え方につながります。これに対して「人的資本」は技能や知識といった経済的価値を持つ人材を指すことから、「従業員=価値を増やす資本」という考え方につながります。

2022年以降、多くの企業が人的資本経営に取り組んでおり、ここではそれを「人的資本経営モデル」と呼びます。その流れは縦・横2つの軸でイメージされます。縦のラインは、企業の存在意義を起点に、組織風土が醸成されることで個人レベルの人的資本が強化され、その個と個をつなぐことで組織レベルの人的資本強化へと進む流れです。横のラインは個を強くし、個と個をつなぐために必要なプロセスで、経営戦略・事業戦略→人事戦略→人材マネジメント施策→人的資本指標、という流れになります。

2.人的資本経営における組織風土の役割

組織風土とは、そこに属する人々が当然のように思う価値観や規範のことです。「革新およびリスクに対する志向」「細部に対するこだわり度」など、様々な要素の組み合わせでできるもので、その役割は大きく4つあります。

(1) 個を惹きつけ、留める:価値観が合う人材を惹きつけ、企業に留める

(2) 個の行動を引き出す:価値観は、倫理行動、効率行動に関する社員の行動を引き出す

(3) 個と個が交わる:社員の交わる程度に影響し、組織メンバーを結びつける

(4) 組織を強くする:個と個が交わると相互学習を生み出し、強い組織につながる

3. 組織風土の作り方

組織風土は、多くの場合、創立者のビジョンからスタートします。従業員はトップ・マネジメントの言動や行動から学び、採用においては組織風土への適合性で判断されることが多くなります。新入社員はエピソードや儀式、物理的シンボルや組織独自の言葉などから企業風土を学ぶことで、組織文化に適応していきます。

組織風土は、柔軟性や一体感・忠誠心、適応力など様々な切り口で評価できますが、すべてにおいて強い、あるいは弱いことが良いわけではありません。例えば、多様性を受け入れやすいのは企業風土が弱い組織ですが、意思決定の速さでは企業風土が強い組織が良いといえるでしょう。企業を取り巻く環境が変化しつつある今日、これまで培ってきた企業風土に不都合が生じることがあるので、環境変化に対応し、変革して行くための手立てを考えることが重要です。

【PART2】ご講演

サッポロホールディングスはいかにチャレンジする集団に変革しているか

~役員と社員の自己変革プロセスとチャレンジについて

サッポロホールディングス株式会社 グループ執行役員 サッポロビール株式会社 取締役執行役員 内山 夕香 氏

サッポログループは2026年に創業150周年を迎えます。ここから事業をさらに展開していくには事業構造を転換することが必要だと考え、変革にチャレンジする中期経営計画(2023〜2026年)を策定。人材、DX、R&Dを経営基盤として重視しながら、4年間の取り組みを進めています。

この中期経営計画を実現するために、2022年から人材戦略を検討。創業以来の我々の強みを活かしがなら、事業ポートフォリオを変えていくために、次の3つの人材戦略を打ち出しました。

戦略1. 多様性を高め、活躍の場を流動的にし、変化に挑む

戦略2. 成長と生産性向上に向けた人的資本投資を行い、個と組織を強くする

戦略3. 健康、安全・安心、人権尊重を推進し、個の持てる力を100%発揮する

3つの戦略を掛け合わせることで、「ちがいを活かして変化に挑む越境集団となる」ことを目指しています。

人事制度を大きく変えるにあたって現状分析を行ったところ、「挑戦・推進」というメッセージは出しているのに、未来に向けた挑戦ができていないのではないか、という課題が浮上。また「評価制度はあっても現場にその権限がなく、システムが形骸化している」という問題意識もありました。そこで、組織風土自体にはたらきかけることを意識した「未来志向・挑戦する風土に向けた人事制度改訂」に取り組んでいます。

1.ビジョン実現を考える目標設定

組織目標達成に向けて自らが主体的に目標を立てる「パフォーマンスレビュー」に加え、所属部署を超えてチャレンジ目標を設定できる「ストレッチゴール」を創設。ビジョンや行動規範に基づいて各組織のWILLを設定し、一人ひとりが日常業務の中でビジョンを意識することで、行動規範に基づいて仕事への取り組みを変革させる。

2.ノーレイティングの導入

メンバーの強みや弱み、今後の成長への話し合いの場として、頻度の高い1on1を行い、効果的なタイミングで支援。ランクをつけるための時間(評定会議)を、メンバーの力の発揮度合いや強み・弱みを議論する時間(人財育成会議)に変更する。

もちろん取り組みが100%うまくいっているわけではなく、課題はまだたくさんあります。けれど従業員を対象に行った意識調査からは成果も見えてきているので、こうした数値的傾向を見ながら取り組みを進めていく考えです。

組織風土変革への挑戦では、「全社員DX人財化」に取り組んでいます。まず全社員に一定レベルの研修を実施。マネージャー層の理解を進めるとともに、現場では手を挙げた人により多くの機会を与え、専門的な学びができる環境を整えました。

また、組織風土の変革には経営層の言動・行動が非常に重要なのは言うまでもありません。トップから変革を起こす企業文化を創るために、役員層を対象に外部講師を招いたワークショップを実施。さらに、トップマネジメントを含めた役員層で360度フィードバック合宿も行いました。今後は部門長、マネージャー層にも広げてゆくことで、変革を起こす強さを持つ組織文化を作ることを目指しています。

【PART3】ご講演

ITの活用による組織力と成果の時系列把握が成功の鍵となる

CHROFY株式会社 代表取締役 滝本 訓夫 氏

CHROFY株式会社は、人事システムや給与、勤怠、タレントマネジメント、財務など社内に散在する人的資本情報を統合して可視化するSaaS型サービス「CHROFY(クロフィー)」を提供しています。

企業風土の測定にはエンゲージメントサーベイやフォーカスインタビューが行われますが、これは熱意や心理状態を数字に置き換えるものなので、自動化が難しい場合があります。その点、ファクト、勤怠、給与、資格、異動など既存データからの定量把握は自動化しやすいため、現状を把握し、経営に役立てるために有効です。

「CHROFY」の機能は以下の通りです。

・ITを活用して既存(人事系システム)データからの定量把握で組織風土の測定が可能

・過去3〜5年のデータを用いて、時系列に可視化することが有効

・ファクトに基づいて、傾向把握、問題の早期発見、施策の成果、組織力の測定に取り組む

【PART4】パネルディスカッション

挑戦する組織文化の作り方

[パネリスト]

事業創造大学院大学 教授 一守 靖 氏

サッポロホールディングス株式会社 グループ執行役員 サッポロビール株式会社 取締役執行役員 内山 夕香 氏

CHROFY(クロフィー)株式会社 代表取締役 滝本 訓夫 氏

[ファシリテーション]

株式会社ナラティブリンク 代表取締役 堺 孝善 氏

堺氏

「PBRの国際比較によると、近年、日本企業の企業価値は欧米に比べて低く評価されています。また、「現在のビジネスのやり方では10年もたない」と考えるCEOは72%で、これは世界平均と比べて極めて高い数字です。その原因は内的志向が強まる組織文化にあると考えられ、新しい挑戦が必要とされています。

クルト・レヴィンは組織変革には「解凍」「変革」「再凍結」の3つのSTEPが必要と提唱しました。

その3SETPを私なりに解釈すると、組織変革には「心の壁①(解凍)」「リソースの壁(変革)」「心の壁②(再凍結)」の打破が重要と思います。

本日は、これどう打破するかをテーマとして議論を進めたいと思います。まず「自分には関係ない」と考えてしまう「心の壁①」について、いかがでしょう。」

一守氏

「クルト・レヴィンの変革モデルで解凍・変革・再凍結が求められているのは、人の心です。日本の経営者の72%が将来に危機感を抱いているとして、それは従業員に伝わっているのでしょうか。伝わっていないとしたらなぜなのか。変革の第一歩は「急務である」と認識することです。変革の担い手である経営者がそれを認識していてもその先が進んでいないのであれば、そこから解決することが必要だと思います。」

内山氏

「全員に心の壁を打破してもらうのは難しいことなので、まずは先陣を切ってくれる人を皆に見せることです。徐々に取り組む人が増え、「やらないとカッコ悪い」となっていけばいいと思います。副業制度や人事異動など、手挙げをして自ら願望をかなえてゆく制度をスタートさせており、少しずつ手挙げ率が高まっている状況です。まずは、自らやろうとする人をプッシュすることが重要だと考えています。」

堺氏

「「人・時間・予算はないけど自分で頑張りなさい」となりがちな「リソースの壁」は、どう解決したらよいとお考えですか。」

滝本氏

「人と予算が2大テーマだと思います。各部門や職種にどれだけの戦力が配置されているか。これを定量化することで「全体の総合力を高めるには再配置が必要だ」という判断ができるかもしれません。あるいは、人材育成の投資と過去の生産性をモニタリングすることで、予算の再配分が検討できると思います。」

内山氏

「DXやAIを活用し、自分のやり方を見直すことで、時間を創出できると考えています。ボーダーレスが進んで仕事がしやすい状況になってきたので、外部の力を借りてみる、あるいは自ら外にチャレンジしていく。今の立ち位置だけで頑張ろうとしない。そう考えてゆくと、使える資源はまだまだありそうです。」

堺氏

「資源を使う、という意識は重要ですね。ただ、ボトムアップでやることは難しいので、実現するには会社としての支援が必要だと思います。「打率ではなく打席だ」という言葉があるように、「挑戦する数を競う」というアプローチが有効かもしれません。

最後に「ちょっとくらい緩めても良いか」と考えてしまう「心の壁②」についてはいかがでしょう。挑戦が進んだとして、それをいかにして定着させるか、ということも大きなテーマだと思います。」

一守氏

「レヴィンのモデルは1930〜40年頃のものです。現在でも有効だとは思いますが、当時とは組織観がずいぶん変わりました。当時の組織論は「大海を渡る大型船は、嵐にあってもみんなで頑張ればまた普通の状態に戻れる」というものでしたが、現代の組織は急流を下る筏です。常に不透明、不安定なので、急流を下り続けていくことが求められています。重要なのは変革を続けることであり、「再凍結」してはダメなのかもしれません。」

堺氏

「凍結しないためには、どのようなアプローチが有効だとお考えですか。」

一守氏

「人が留まらないようにするには、「やって良かった」と思わせることが重要です。小さな成功体験を重ね、それが褒められれば人はやり続ける。変わることを企業風土にするための取組を続けることが大切だと思います。」

滝本氏

「終わりのない取り組みを続けるのは勇気がいることです。法令で開示が必要な指標だけでなく、企業として重要だと考えるKPIを従業員やステークホルダーに対して積極的に説明していけば、好循環につながると思います。」

内山氏

「人が見ていてくれる、承認してくれる、ということは大事だと思います。上司や周囲の人間が、「いつも頑張ってるね」と声をかけるなど、仕組みではなく企業風土として育てていく。お互いを鼓舞し合える企業風土を作っていきたいと考えています。」

◎フォーラムを終えて

-

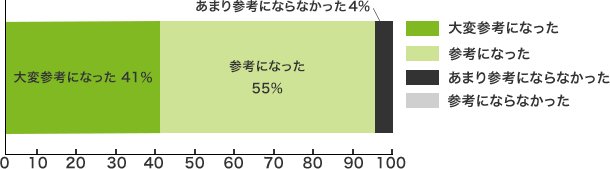

フォーラムの内容は参考になりましたか

(参加者アンケート結果から)

-

参加者の意見・感想は・・・

サッポロビール様の人事制度改訂のキーワードが、とても地に足がついた現場感があり良かったです。 一守先生の、組織風土についての概論が非常に分かり易かったです。また、サッポロ様の取り組み(トップとの会話の場設定、360度評価を用いたディスカッション)も参考になりました。 サッポロホールディングス内山様のお話が具体的な制度や合宿などの話もあり、とても参考になりました。 組織風土を人的資本経営との関係で体系的に理解することができた。また挑戦する組織風土の醸成には、トップのコミットメントが重要であることを再認識できました。 組織風土とは何かを改めてロジカルに理解し、またその風土の良さを残しつつ変革すべきところにどうメスを入れていくのか、企業の具体的なアプローチを伺えたことがとても学びになりました。 DE&I推進を担当しており、今まさに組織風土のあり方とTOP層の意識変化の必要性に悩んでいるところでしたので、ご登壇の皆様からのお話大変参考になりました。 -

登壇者の感想は・・・

事業創造大学院大学 教授 一守 靖 氏

「本日のフォーラムでは、サッポロHD・内山様から同社の貴重な取り組みについて学べた他、滝本様による人的資本可視化の取り組み、および堺様のファシリテーションによって変革のプロセスとそれを進めるうえでのポイントを学ぶことができました。特に印象に残ったのは、サッポロHD様が推進してきた評価制度の改定やDXの取り組み、役員の360度サーベイなどすべてが組織変革を通して企業価値を高めるという共通した目的に向かって行われてきたという点です。変革は止めてはならないーその通りだと強く感じました。」

サッポロホールディングス株式会社 グループ執行役員 サッポロビール株式会社 取締役執行役員 内山 夕香 氏

「チャレンジであふれる風土醸成は一朝一夕にはいきませんが、レクチャーいただいた内容から、トップから始めることで間違いないことを認識し、またいくつかの心の壁をのりこえるために人事部ができることはたくさんあるはずだと思いを新たにすることができました。」

CHROFY株式会社 代表取締役 滝本 訓夫 氏

「「固定された文化が不都合になり得る」という一守さんのお話し、そして人事施策や組織風土の改革は低収益から脱却して企業価値を向上させるための手段であるというサッポロホールディングス様の骨太なご方針にも、大変感銘を受けました。」

株式会社ナラティブリンク 代表取締役 堺 孝善 氏

「組織文化の変革は、どの企業でも重要なテーマだと思います。本セミナーを通じて、その実現にはまずは大きなビジョンを共有しトップから始めることそして、目標や評価の考え方、進捗の可視化を工夫することによりコミュニケーションの変化を生み出すことも有用だと理解しました。私自身も足元だけでなく、もっと未来を見据えて取り組んでいこうと前向きな気持ちになりました。」